Окончательное решение русского вопроса

«12»,

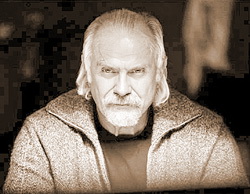

режиссер Никита Михалков.

Новый фильм Никиты Михалкова «12» — злободневная аллегория на тему современного русского правосудия, гражданского общества и состояния современных умов. Строго говоря, это первый — без обобщений и подмены дат — открыто политический русский фильм за последнюю пятилетку с лишним. Конечно, общественная важность события несколько смазана тем обстоятельством, что в России осталось не так много людей, еще не знающих, что именно думает Михалков по перечисленным поводам. Его политическая позиция хорошо известна и подробно проговорена им самим — трудно представить себе кого-то, кто пойдет на «12» лишь за тем, чтобы узнать, что автор считает суды присяжных опасной для России глупостью.

Но в кино ходят не за этим. По хрестоматийному оскар-уайльдовскому правилу искусство неизбежно стремится раскрыть людям себя и скрыть художника — даже в тех случаях, когда художник такая масштабная и причудливая фигура, как Михалков. Можно хихикать на михалковскую фуражку и ненавидеть его политические взгляды, но трудно отказать себе в удовольствии, которое хоть однажды испытываешь на любом его фильме: в тот момент, когда режиссер, отбросив драматургию и здравый смысл, вдруг подхватит тебя под микитки, понесет, завертит, как кутенка. С задачей трепки зрителя, как малого дитяти, Михалков блестяще справляется даже в не очень удачных работах. Даже и в «Сибирском цирюльнике», на который за хороший тон почитается обзываться матрешкой и жостовским подносом. Может, не каждый, пересматривая сегодня «Цирюльника», плачет, а многие и кривятся, но в финале все равно встаешь с места взъерошенным и разрозовевшимся, будто на саночках покатался.

Но в кино ходят не за этим. По хрестоматийному оскар-уайльдовскому правилу искусство неизбежно стремится раскрыть людям себя и скрыть художника — даже в тех случаях, когда художник такая масштабная и причудливая фигура, как Михалков. Можно хихикать на михалковскую фуражку и ненавидеть его политические взгляды, но трудно отказать себе в удовольствии, которое хоть однажды испытываешь на любом его фильме: в тот момент, когда режиссер, отбросив драматургию и здравый смысл, вдруг подхватит тебя под микитки, понесет, завертит, как кутенка. С задачей трепки зрителя, как малого дитяти, Михалков блестяще справляется даже в не очень удачных работах. Даже и в «Сибирском цирюльнике», на который за хороший тон почитается обзываться матрешкой и жостовским подносом. Может, не каждый, пересматривая сегодня «Цирюльника», плачет, а многие и кривятся, но в финале все равно встаешь с места взъерошенным и разрозовевшимся, будто на саночках покатался.

С новым фильмом все сложнее. «Двенадцать разгневанных мужчин» Сидни Люмета по телепьесе Реджиналда Роуза, чьим вольным ремейком являются «12», — фильм-манифест, и вот уже 50 лет как самоучитель по либеральному гражданскому самосознанию для всех желающих. Рутинное вынесение вердикта по рутинному делу о бытовом убийстве прерывает случайно попавший в коллегию присяжных ангел сомнения (Генри Фонда в белом костюме). Он убеждает равнодушных, невнимательных, торопящихся по домам коллег не в том, что мальчик не убивал, нет, а в том, что существует reasonable doubt («обоснованное сомнение»), вина не доказана. За столом сидят не столько живые люди, сколько социальные архетипы: расист, белый воротничок, который думает, что все знает, быдлан-коммивояжер, которому вообще все равно, — он на футбол опаздывает, обыватель, которого куда наклонишь — он туда и наклонится. С помощью несложных дискуссионных приемов Фонда (в белом, напомню, костюме) разбивает эти архетипы, как скорлупки, внутри оказываются живые теплокровные люди, которые один за другим шепчут «not guilty» («не виновен»), — в конце все выходят на свежий воздух.

Понятно, что Михалков, всегда без сожалений жертвовавший тонкостью красок ради куража и общей выразительности, возражает старой американской картине не только в области идей, но и в вопросах формы. Его подход к исходному материалу напоминает одну из лучших сцен его собственных «Утомленных солнцем» — ту, где герой Олега Меньшикова хочет удивить дочку комдива буржуазной чечеткой, а комдив-режиссер легко посрамляет оппонента, лично сплясав гопака. «Ну что? Умеет так твой дядя Митяй?» — победоносно запыхавшись, спрашивал тогда режиссер у ребенка. Так и теперь: на камерное, сугубо разговорное, идущее чуть больше часа кино Люмета Михалков отвечает двух с половиной часовым гопаком с присвистом, прихлопом, метанием ножей и стрельбой из автоматов. И глупо возражать — действительно, ни один дядя Митяй и ни один Люмет на свете так не умеют.

Коррективы, внесенные Михалковым в оригинальную пьесу, могут раздражать, но в общем несмертельны. Его присяжные, скажем, по очереди рассказывают по жизненной притче, написанной сценаристами Новотоцким и Моисеенко и не всегда удачно монтирующейся с основным направлением разговора («Вы спросите, а причем тут кладбище? Дело в том, что я — директор кладбища…»). Плюс нарочито злободневные реалии: школьный спортзал (ассоциация с Бесланом, впрочем, почему-то возникает в основном у иностранцев), обвиняемый — чеченский сирота, хранящий в памяти пиротехнические и плясовые флешбэки времен первой чеченской кампании.

Но ключевое расхождение случается не в реалиях, а в интонации. Если Люмет на протяжении фильма от неоклассицизма с персонажами-символами постепенно переходил к современной драме с живыми людьми, то картина Михалкова выдержана в одной эстетике, и это эстетика многие годы редактировавшегося батюшкой режиссера киножурнала «Фитиль». И дело не в том, что герои — карикатуры и весь фильм так шумят, что начинаешь путаться, чего тут ремейк — люметовских «Мужчин» или все-таки рязановского «Гаража». Главное сходство с «Фитилем» в том, с какой удивительной точностью Михалков бьет только тех, кого сейчас можно бить безнаказанно.

Малоактуальных Гайдара с Новодворской (слеплены артистом Арцибашевым в препротивный образ причмокивающего либерального гермафродита). Полуоппозиционера Лесневского, давно, между прочим, продавшего свой полуоппозиционный телеканал. В михалковском якобы репрезентативном сатирическом паноптикуме нет ни одного чиновника-единоросса, ни одного, не знаю, православного банкира, ни одного питерского, в конце концов. Даже на зыбкой, ни к чему не обязывающей территории сновидений он ступает на диво обдуманно: чечененку, прикорнувшему на скамье подсудимых, в кошмарном сне являются Горбачев и Ельцин — а Путин, что характерно, не является.

Впрочем, не является — и бог с ним. Чем обвинять режиссера в излишней гибкости, интересней проследить, куда заводит его собственная логика.

У Люмета, напомним, не исключалось, что сомневающегося присяжного остальным одиннадцати прислала некая высшая сила. У Михалкова и вовсе: Святой Дух сталкеровской компьютерной рябью сходит с картонной иконки на лоб герою артиста Маковецкого, вынуждая того расправить плечи и броситься в дебаты. И вот, когда усилиями осиянного Маковецкого (а также символической божьей птицы, в ключевой момент снайперски гадящей на Гармаша) процессуальная справедливость торжествует, довольные собой присяжные спешат к дверям (так, за вычетом, разумеется, гадящей птицы, заканчивается исходная пьеса Роуза), их нежным окриком останавливает сам Михалков. Его герой, весь фильм якобы кемаривший в кадре, оказывается отставным офицером ФСБ (или разведчиком, говорят, в телеверсии этот вопрос уточнят), усаживает всех обратно за стол в диспозиции «Тайной вечери» и с ласковой сталью в голосе (и почтенной, пусть и требующей некоторого насилия над сюжетом аргументацией) предлагает такое, что словами не передать. Опустим сюжетные детали (кто видел, те не забудут, а кто не видел — тем, право, стоит пойти и увидеть), но суть его сообщения в том, что рожденную в ходе двухчасового спора истину надо похоронить — из самых благородных, разумеется, побуждений. В этот момент становится ясно, почему «12» так похожи на «Гараж», к чему тюзовские парики на половине артистов и клоунские репризы. Михалкову противен предмет, обсуждаемый в фильме. Присяжные, их жалкие поиски правды, их мелкие моральные метания — лишь безобразно оттягивают тот момент, когда его собственный герой, махнув на болтунов-обывателей, отправится решать вопрос «другим способом».

У Люмета, напомним, не исключалось, что сомневающегося присяжного остальным одиннадцати прислала некая высшая сила. У Михалкова и вовсе: Святой Дух сталкеровской компьютерной рябью сходит с картонной иконки на лоб герою артиста Маковецкого, вынуждая того расправить плечи и броситься в дебаты. И вот, когда усилиями осиянного Маковецкого (а также символической божьей птицы, в ключевой момент снайперски гадящей на Гармаша) процессуальная справедливость торжествует, довольные собой присяжные спешат к дверям (так, за вычетом, разумеется, гадящей птицы, заканчивается исходная пьеса Роуза), их нежным окриком останавливает сам Михалков. Его герой, весь фильм якобы кемаривший в кадре, оказывается отставным офицером ФСБ (или разведчиком, говорят, в телеверсии этот вопрос уточнят), усаживает всех обратно за стол в диспозиции «Тайной вечери» и с ласковой сталью в голосе (и почтенной, пусть и требующей некоторого насилия над сюжетом аргументацией) предлагает такое, что словами не передать. Опустим сюжетные детали (кто видел, те не забудут, а кто не видел — тем, право, стоит пойти и увидеть), но суть его сообщения в том, что рожденную в ходе двухчасового спора истину надо похоронить — из самых благородных, разумеется, побуждений. В этот момент становится ясно, почему «12» так похожи на «Гараж», к чему тюзовские парики на половине артистов и клоунские репризы. Михалкову противен предмет, обсуждаемый в фильме. Присяжные, их жалкие поиски правды, их мелкие моральные метания — лишь безобразно оттягивают тот момент, когда его собственный герой, махнув на болтунов-обывателей, отправится решать вопрос «другим способом».

И тут можно, конечно, затеять долгую — как сам фильм — дискуссию о том, где кончается гражданская ответственность и насколько инородная для России вещь суды присяжных. Это не отменит главного: мы только что видели фильм, где Святой Дух оказался неправ, а прав отставной — но не утративший хватки и связей — работник органов. Он же кинорежиссер Михалков.

И вот вопрос: зачем серьезный человек второй раз подряд (см. аналогичный финт в конце спродюсированного им «Статского советника») выбирает для формулировки своих мироустройственных мыслей настолько идеологически враждебный материал? Зачем ему Акунин и Реджиналд Роуз? К чему корежить либеральные до мозга костей и неизбежно гибнущие в процессе переделки конструкции? Сюжетов нет? Так те же Моисеенко и Новотоцкий вон какие сюжеты выдумывают.

Тут, конечно, возможен конспирологический вариант — сделали же прекрасный режиссер Манкевич и работник ЦРУ Лонсдейл свой вариант грэм-гриновского «Тихого американца», воспевавший (к возмущению Грина) подвиг американских чекистов по Вьетнаме. Но михалковская проповедь вряд ли имеет отношение к спору либеральной и консервативной идей. Консерваторы не меньше либералов верят в сдержки и противовесы, в разделение функций, в то, что арестовывать, судить и отрубать голову должны как минимум разные люди. А михалковская принципиальная позиция состоит в том, что у человека дела, когда тот решает вопросы, не должны путаться под ногами ни мелкотравчатые гуманисты, ни высшие силы — и это уже какая-то православная Айн Рэнд, какое-то посконное ницшеанство. Не случайно божий посланник у Люмета выше всех на две головы, блещет ораторским мастерством и вообще Генри Фонда, а у Михалкова — суетливый и убогонький и своими порывами в справедливость лишь отнимает время у серьезного человека. «12» могут казаться оплеухой отечественному гражданскому обществу — но замах у бьющего на деле шире и выше.

«12» обрамлены двумя очень уместными цитатами из мыслителя Б. Тосьи, судя по фамилии — итальянца. Первая цитата — про преимущество истины бытия над правдой быта — превентивно отметает вопросы о том, почему мальчику не снится Путин, грузина изображает уроженец Баку, а выпускника Гарварда — человек из программы «Городок». Другая — про преимущество милосердия над правосудием — подводит базу под финальный идеологический кульбит.

Призывать в свидетели великих — добрая традиция, но фокус в том, что Тосьи, кажется, не существует. Шутка по эффективности сопоставима с выдумкой фон Триера про драматурга Гамбини (тоже, к слову, итальянца): трудно не усмехнуться в метафорические усы, представив себе, как критики по всей стране мучают ключевые источники своей эрудиции — Google и «Википедию», — как царапают на салфетках анаграммы.

По мне, ключом к загадке личности Б. Тосьи служит тот факт, что Михалков по природе рассказчик, а не писатель, и его хлеб — не буквы, а звукоизвлечение. Достаточно произнести итальянскую фамилию на ласковый михалковский манер — и загадочный Тосья окажется недвусмысленным «то есть я»; что же до инициала Б. (Бенито? Бенвенутто?) — он без труда обернется энергичным комдивовским междометием. То есть я, бля. Это, конечно, гипотеза, но она, согласитесь, многое объясняет.

Роман ВОЛОБУЕВ.

«Большой город», № 18 (191), 10 октября 2007 г.